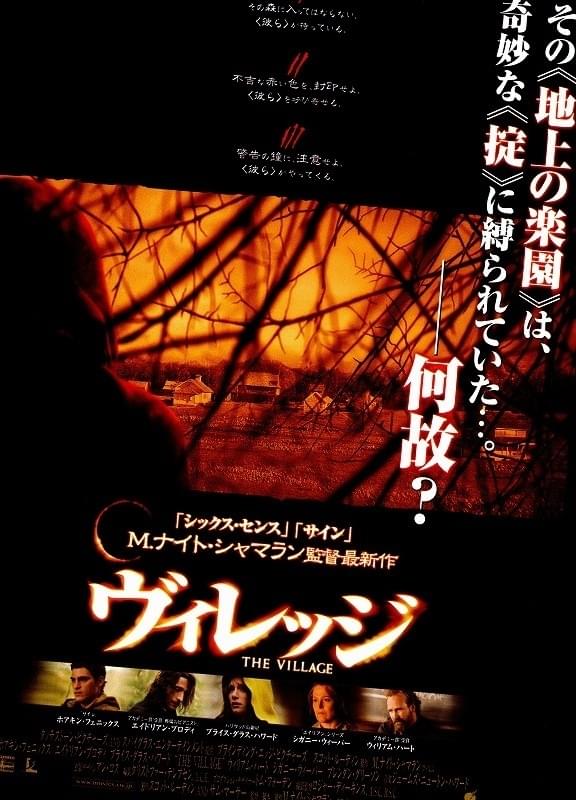

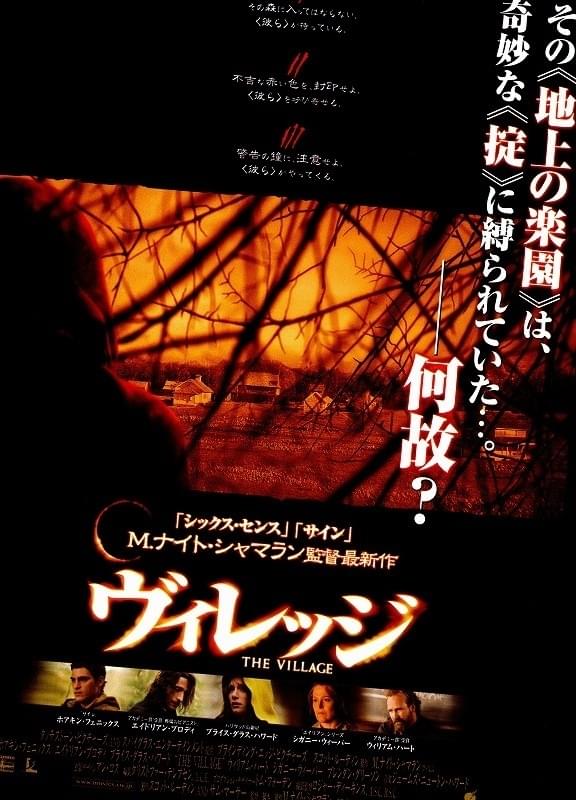

🌲 映画『ヴィレッジ』(2004年)ネタバレ結末考察。衝撃のオチと「赤い怪物」の正体、村の“掟”に隠された真実。

M・ナイト・シャマラン監督が仕掛けた衝撃のどんでん返し。映画『ヴィレッジ』(2004年版)は、森に潜む「赤い怪物」の恐怖と、閉鎖的な村の奇妙な“掟”を描いたサスペンス・スリラーです。ラストで明かされる村の「秘密」と、あの衝撃的な「オチ」の意味とは? 本記事では、あらすじから結末まで、すべての伏線をネタバレ考察します。

※本記事は、映画『ヴィレッジ』(2004年版)の結末と「オチ」に関する重大なネタバレを記載しています。未鑑賞の方はご注意ください。

ℹ️ 映画『ヴィレッジ』(2004年)の作品情報とあらすじ(ネタバレなし)

まずは、M・ナイト・シャマラン監督による、賛否両論の衝撃的な結末(オチ)で知られる『ヴィレッジ』の基本情報と、物語の導入部分(ネタバレなし)をご紹介します。

作品基本情報

あらすじ(ネタバレなし)

物語の舞台は、19世紀末のアメリカ、ペンシルベニア州の森の奥深くにある小さな村。村人たちは、携帯電話も車もない、自給自足の質素な共同生活を送っていました。

この村には、絶対に破ってはならない奇妙な“掟”がありました。それは、「森に入ってはならない」というもの。森には「“例のモノ”」(Those We Don’t Speak Of)と呼ばれる謎の生物がおり、村人たちと不可侵の協定を結んでいると信じられていました。

村を囲む境界線には見張り台が置かれ、村人たちは「不吉な色」とされる赤を禁忌の色として避け、魔除けの黄色を身につけて暮らしていました。村の長老たちは、この“掟”を厳格に守らせることで、村の平和を保っていました。

しかし、村の若者ルシアス(ホアキン・フェニックス)は、村の閉鎖的な空気に疑問を抱き、外の世界(町)へ薬を手に入れるために森に入る許可を長老たちに求めます。時を同じくして、村では家畜が惨殺されたり、森から「赤い怪物」の影が現れたりするなど、不穏な出来事が起こり始めます。

そして、ある事件をきっかけに、盲目の少女アイヴィー(ブライス・ダラス・ハワード)が、恋人のルシアスを救うため、掟を破って森の外へ出ることを決意します。しかし、彼女が森で遭遇した「赤い怪物」と、その先に待っていた「村の真実」は、誰も想像し得ないものでした。

📜 【ネタバレ】『ヴィレッジ』衝撃のオチまでの全あらすじ

ここからは、映画『ヴィレッジ』の結末と、M・ナイト・シャマラン監督が仕掛けた衝撃的な「オチ」に関する重大なネタバレを含みます。本作の評価は、この結末をどう受け止めるかですべてが決まります。

-

森の“掟”と「赤い怪物」

物語の舞台は、19世紀末(と観客には思わせている)ペンシルベニア州の森の奥深くにある、孤立した小さな村。村人たちは、「Those We Don’t Speak Of(“例のモノ”=赤い怪物)」が住む森を恐れ、「森に入らない」「禁色である赤を身につけない」という“掟”を守り、平和に暮らしていました。

この村は、エドワード・ウォーカー(ウィリアム・ハート)を筆頭とする「長老たち」によって統治されていました。

-

最初の異変とルシアスの負傷

村の若者ルシアス(ホアキン・フェニックス)は、村にない「薬」を求めて森の向こうの「町」へ行く許可を長老たちに求めます。しかし長老たちは、森の怪物との協定を理由に却下します。

やがて村では警告のような出来事が頻発。皮を剥がれた動物の死骸が置かれ、ついには「赤い怪物」が村の中央広場まで侵入する事件が発生し、村は恐怖に包まれます。

一方、ルシアスと盲目の少女アイヴィー(ブライス・ダラス・ハワード)は互いに惹かれ合い、婚約。ところが、アイヴィーに想いを寄せていた知的障害のある青年ノア(エイドリアン・ブロディ)が嫉妬から暴走し、ルシアスを刃物で何度も刺して重傷を負わせてしまいます。

-

アイヴィーの決意と「第一の真実」

ルシアスは瀕死。村には彼を救う薬がありません。アイヴィーは恋人を救うため、自ら“掟”を破って森を越え「町」へ薬を求めに行くと宣言します。

娘の決意を前に、父である長老エドワードは、ついに村の「第一の真実」を告白します。

「“例のモノ”(赤い怪物)は実在しない。あれは、若者を村に留めるため我々長老が作り上げた“狂言”だ」

長老たちは、外の世界の暴力や悲嘆から人々を守るため、恐怖の物語と怪物の衣装を用い、村にとどまらせていたのです。

-

森への出発と「第二の真実(赤い怪物)」

「本物の怪物はいない」と聞かされたアイヴィーは、父から渡された地図と魔除けの黄色の外套を身につけ、森へ出発します。ところが道中、背後から“赤い怪物”が襲いかかります。

彼女は機転を利かせ、村の言い伝え(怪物は穴に落ちる)を利用して誘導。怪物は深い穴(罠)に転落します。

その声と手触りで、穴の底の“怪物”がノアであることに気づくアイヴィー。ノアは保管されていた衣装を見つけて身にまとい、アイヴィーの後を追っていたのでした。アイヴィーは先へ進みます(ノアは落下の傷で命を落とします)。

-

【衝撃のオチ】森の向こう側と「第三の真実」

森を抜けた先で高い「壁」に行く手を阻まれたアイヴィー。よじ登って越えた彼女の前に現れたのは、舗装路と「立入禁止」を示すフェンス、そしてヘッドライトを照らす現代の自動車でした。

ここで観客は最大の真相を知ります。

この村は「19世紀末」ではなく、現代(公開当時の時代)に存在していた。長老たちは現代社会の犯罪で家族を失った過去を持ち、莫大な資産で広大な保護区を取得。そこに「19世紀末風の隔離共同体(ヴィレッジ)」を築き、外界と遮断して暮らしていたのです。

-

結末:薬の入手と「嘘」の継続

アイヴィーが出会うのは、この保護区の監視員(レンジャー)。彼は長老側と秘密保持の取り決めを結んでおり、外界の気配を村に届かせない体制(外周警備や上空の配慮など)に加担していました。

事情を知らないアイヴィーは「薬が欲しい」と頼み、監視員はためらいながらも医薬品を手渡します。アイヴィーは薬を携え村へ帰還。

同じ頃、村ではノアの遺体が発見されます。長老エドワードは、ノアの死を「“例のモノ”に遭遇した結果」と説明し、怪物の存在という“嘘”をあらためて強化。若者たちを村に留め、秩序を保ち続ける道を選びます。アイヴィーが持ち帰った薬でルシアスは一命を取り留めますが、彼女が触れた「外の世界の真実」は、再び長老たちの“物語”によって封じられ、村は存続していくのです。

🧐 【結末考察】「赤い怪物」の正体と村が隠した衝撃の真実(オチ)

M・ナイト・シャマラン監督の真骨頂である「どんでん返し」は、本作『ヴィレッジ』で最も巧妙かつ賛否の分かれる形で提示されました。この映画の「オチ」は、一度きりではありません。観客の認識は、ラストにかけて二度、三度と覆されます。

考察1:衝撃のオチ(1)—「赤い怪物」の正体は“長老たちの嘘”

物語の中盤、観客が最も知りたかった「“例のモノ”(赤い怪物)」の正体が、アイヴィーの父エドワードによって明かされます。それは、「実在しない。我々長老たちが作り上げた“狂言”だ」というものでした。

村の創設者である長老たちは、若者たちが森の外の「町(=暴力的な世界)」に出ていかないよう、架空の怪物をでっち上げ、恐怖によって村に縛り付けていたのです。「禁色」とされた「赤色」は、怪物を連想させる危険な色として、村人の心理をコントロールするための道具でした。

この時点で、観客は「なるほど、怪奇スリラーではなく、人間の狂気を描いたサスペンスだったのか」と一度納得させられます。しかし、これはシャマラン監督の巧みなミスディレクション(誤誘導)に過ぎません。

考察2:衝撃のオチ(2)—アイヴィーを襲った「本物の怪物」

「怪物はいない」と聞かされて森に入ったアイヴィーを、突如としてあの「赤い怪物」が襲撃します。観客は「話が違う! やはり本物がいたのか!?」と再びパニックに陥ります。

しかし、アイヴィーが機転を利かせて怪物を穴に突き落とした結果、その正体が知的障害を持つ青年ノア・パーシーであったことが判明します。

ノアは、長老たちが隠していた怪物の衣装を発見し、それを着てアイヴィーを追いかけてきたのです。つまり、「赤い怪物」の正体は二重構造になっていました。

- 村全体を脅かしていた怪物 = 長老たちの「嘘」

- アイヴィー個人を襲った怪物 = 「嘘」を信じた(あるいは利用した)ノア

この展開により、「怪物は実在しなかったが、人間の狂気が本物の恐怖を生み出した」という、より深いテーマ性が示されます。

考察3:衝撃のオチ(3)—「ここは現代(2004年)だった」

そして、映画の最後に提示されるのが、すべてを覆す最大の「オチ」です。

アイヴィーが森を抜け、壁を乗り越えた先で出会ったのは、馬車ではなく、エンジン音を響かせる現代の自動車(ジープ)でした。そう、この村は「19世紀末」ではなく、「現代(2004年)」に存在していたのです。

長老たちは、全員が現代社会で犯罪によって愛する家族を失った被害者たちでした。彼らは現代社会の暴力に絶望し、莫大な資産で広大な野生動物保護区を買い取り、外界から完全に隔離された「19世紀末の生活(ヴィレッジ)」を演じることで、子供たちを「無垢」なまま育てようとしていたのです。

この「村全体が巨大な“箱庭”だった」という真実こそが、『ヴィレッジ』の本当の結末です。

結末の意味:なぜ長老たちは「嘘」を継続したのか?

ラストシーン、アイヴィーは薬を手に入れて村に戻ります。彼女は盲目であるため、外の世界が「現代」であったことを視覚的に認識していません(車の音などは聞きましたが)。

長老エドワードは、ノアの死を「“例のモノ”に殺された」と村人たちに説明します。これは、アイヴィーが持ち帰った「薬(=外の世界の希望)」よりも、村の「秩序(=嘘)」を守ることを選んだという、絶望的かつ悲劇的な決断です。

彼らは、ルシアスを救うために一度は掟を破る(アイヴィーを外へ行かせる)ことを許容しましたが、結局は「ノアの死」を利用して怪物の恐怖を再び植え付け、村という“嘘”の楽園を存続させる道を選びました。現代社会の暴力から逃れたいという彼らの「善意」が、結果として子供たちの自由を奪い、新たな悲劇(ノアの死)を生んでしまったという、痛烈な皮肉で物語は幕を閉じます。

🎬 さらに深く楽しむ視点(3つのポイント)

『ヴィレッジ』の衝撃的な「オチ」は、単なる驚かしではありません。その背景には、シャマラン監督による緻密な計算が隠されています。ここでは、本作をさらに深く理解するための3つの視点をご紹介します。

視点1:巧みに張り巡らされた「伏線」の数々

シャマラン監督作品の醍醐味は、ラストを知ってから2回目を観ることで気づく、膨大な伏線です。

- 「色」の使い分け:村人たちが恐れる「赤色」は、血や暴力を連想させる「外の世界(現代)」の象徴です。対する「黄色」は、村を守る「安全色(警告色)」として使われます。これは全て、現代の知識を持つ長老たちによる心理的なマインドコントロールです。

- アイヴィーの「盲目」:本作の主人公が盲目であることは、物語の根幹をなす最大の伏線です。長老たちは、アイヴィーが「視覚情報を持たない」からこそ、森の向こう側(現代社会)に出ても「村の秘密(=時代設定の嘘)」がバレないと考え、彼女を唯一の使者として送り出しました。彼女の純粋な勇気が、結果的に村の嘘を存続させてしまう皮肉な構造になっています。

- 長老たちの言動:長老たちの会話は、不自然なほど古風で演劇的です。これは彼らが「19世紀末の村人」を“演じて”いたからです。また、ルシアスの母(シガニー・ウィーバー)が「この村は“正しくない理由”で存在している」と、村の設立自体に疑問を呈するセリフも伏線となっています。

視点2:現代社会への痛烈な風刺(9.11以降のアメリカ)

長老たちはなぜ、ここまで大掛かりな「嘘」の村を作ったのでしょうか。彼らは皆、現代社会(=町)で、強盗や殺人など理不尽な「暴力」によって愛する家族を失った被害者たちでした。

本作が公開された2004年という時代背景(9.11同時多発テロ以降)を考えると、この設定は非常に風刺的です。長老たちが「赤い怪物」という“架空の脅威”を作り出し、恐怖によって村人(子供たち)を統治する姿は、「外敵の恐怖」を利用して国民を管理しようとする現実社会の姿と重なります。

現代社会の暴力から逃れ、「安全な場所」を作ろうとした長老たちの善意が、結果として子供たちの自由を奪う「嘘」の世界を生み出してしまった。これは、「安全」を求めるあまり「不自由」を受け入れてしまう現代人への皮肉とも言えるでしょう。

視点3:秩序を壊す者「ノア」の役割

知的障害を持つ青年ノア(エイドリアン・ブロディ)は、この物語の重要なトリガーです。彼は村の「無垢」の象徴でありながら、アイヴィーへの嫉妬からルシアスを刺し、村に最初の「(内部からの)暴力」をもたらします。

さらに彼は、長老たちが隠していた「赤い怪物」の衣装(=嘘)を見つけ出し、それを身にまとってアイヴィーを襲う(=嘘を現実に変える)存在となります。

長老たちは「外の世界の暴力」は遮断できましたが、人間の内面から生まれる「嫉妬」や「狂気」という“内部の暴力”はコントロールできませんでした。長老たちが必死に守ってきた村の秩序(嘘)が、最も無垢であるはずのノアによって破壊されてしまうという皮肉が、本作のテーマをより一層深めています。

👍 『ヴィレッジ』(2004年) 世間の評価・注目レビューPick(賛否両論)

M・ナイト・シャマラン監督の衝撃的な「オチ」は、本作でも健在。しかし、その結末は観客の評価を真っ二つに分け、激しい議論を呼びました。「賛」と「否」両方の意見をご紹介します。

※レビューは、インターネット上の感想を元に、内容を要約・匿名化したものです。

💬 【賛】見事な伏線と世界観(40代・男性)

「シャマラン監督の最高傑作。オチを知ってから2回目を見ると、いかに巧妙に伏線が張られていたかに震える。色の使い方、盲目の主人公、不自然な言葉遣い…。すべてがラストの真実のために計算され尽くしている。」

💬 【否】衝撃のオチ…だが(30代・男性)

「『シックス・センス』を期待して観たが、オチが弱かった。いや、オチは衝撃的なんだけど、『それだけ?』という肩透かし感。結局、赤い怪物の恐怖も、村のサスペンスも全部『嘘』だったわけで、冷めてしまった。」

💬 【賛】アイヴィーの勇気と愛の物語(20代・女性)

「オチがどうとかより、盲目のアイヴィーが恋人(ルシアス)を救うために、たった一人で森へ立ち向かう姿に感動した。ブライス・ダラス・ハワードの演技が素晴らしく、純粋な愛の物語として心に残った。」

💬 【否】観客をバカにしているのか?(40代・男性)

「19世紀末だと信じ込ませておいて、最後だけ『現代でした』はアンフェアすぎる。サスペンスを盛り上げていた『赤い怪物』の正体もノアだったり長老だったり…結局、観客を騙すことだけが目的の映画に感じた。」

コメント