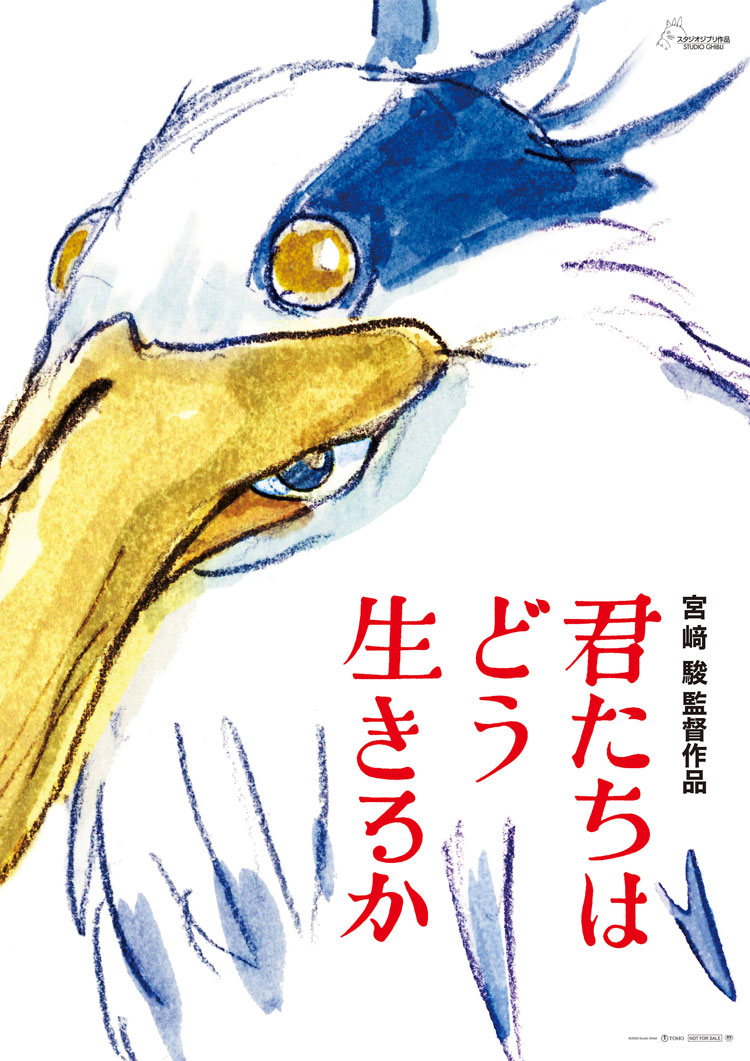

【君たちはどう生きるか】宮﨑駿、最後のファンタジーが問う“生きる意味”

現実と幻想が交差する不思議な世界へ迷い込んだ少年。

宮﨑駿監督が描く、“死”と“再生”、そして“生きる勇気”の物語。

ざっくり要約

- 宮﨑駿監督、10年ぶりの長編アニメーション

- 現実と幻想が交錯する哲学的ファンタジー

- 原作からは自由に、しかし“問い”は深く残る

映画『君たちはどう生きるか』

主要キャスト(声優)

- 山時聡真(牧眞人)

- 菅田将暉(青サギ)

- 柴咲コウ(夏子)

- 木村佳乃(キリコ)

- 滝沢カレン(インコ大王)

- 小林薫(老ペリカン)

- 火野正平(大伯父)

あらすじ(ネタバレなし)

第二次世界大戦下の日本。母を亡くした少年・眞人(まひと)は、父の再婚相手と共に郊外へ移り住む。

ある日、謎めいた“青サギ”に導かれ、彼は屋敷の裏にある塔へ足を踏み入れる。

そこは死者と生者の境界があいまいな、異世界だった。

少年の旅路はやがて、自分自身と世界の成り立ちを見つめ直す冒険へと変わっていく――。

映画のポイント|『君たちはどう生きるか』を200%楽しむ注目ポイント

-

宮﨑駿の“最後の冒険譚”

10年の沈黙を破った、魂の一作。

『風立ちぬ』以来の長編作品であり、宮﨑駿自身の人生や死生観が色濃く投影された本作。

物語は寓話のように展開し、観る者に深い問いを投げかける。 -

現実と幻想が交錯する異世界表現

塔の中に広がる“もう一つの世界”。

少年・眞人が迷い込む世界は、死者と生者が共存する夢幻の空間。

ロジックを超えた構造が、思考ではなく“感覚”で物語を受け取る体験をもたらす。 -

久石譲の音楽が描く“内なる旅”

旋律が心を導く。

静かで荘厳なメロディが、眞人の心の変化や葛藤を繊細に表現。

音が“語る”場面も多く、久石譲の音楽の存在感は圧倒的。 -

圧巻の美術と色彩表現

現実と幻想をつなぐ“絵の力”。

旧日本家屋の静謐さから、異世界のカオスな光景まで、一枚一枚がアートのよう。

色彩や質感が感情にリンクし、台詞以上に語りかけてくる。 -

観るたびに変わる“意味”

この映画に“正解”はない。

本作は物語を解く鍵が明確に提示されない。

観る人の人生経験や価値観で印象が変化する、“大人のための寓話”と言える。

技術ハイライト

- アニメーション:スタジオジブリによる手描き作画の集大成。微細な動きまで丁寧に描かれている。

- 音楽:久石譲の静謐なスコアが、物語と登場人物の心を支える。

- 演出:幻想と現実の境界を曖昧にしながら、構図やテンポで“無意識の不安”を演出。

『君たちはどう生きるか』を劇場で200%楽しむ5つの提案

🎟️ 観るなら“静かな時間帯”を狙え

本作はセリフよりも“空気”で語る場面が多い静かな作品。

混雑を避けて、なるべく落ち着いた時間帯の鑑賞がおすすめです。

観客のノイズが少ないほど、物語の余韻を深く味わえます。

🎧 久石譲の音楽に“耳を澄ます”

音楽は本作において“語り手”のような存在。

特に静寂と音の緩急に注目することで、

キャラクターの心の動きが音によって伝わってくる体験ができます。

🔍 “サギ”の動きや言葉を観察しよう

青サギは、ただの案内役ではありません。

彼の動きや言葉の裏にある意図を読み解くと、

物語の核心や“宮﨑駿の問い”が浮かび上がってきます。

📖 タイトルの“問い”を持ち帰る

映画のタイトルは、観終わって初めて観客自身に向けられた質問であることに気づきます。

「君たちはどう生きるか?」という問いを

自分なりに考える時間を、鑑賞後にぜひ取ってみてください。

🌌 終映後はスマホを開かず、空を見よう

映画が終わったら、情報を探す前に“余白”を感じる時間を作るのがおすすめ。

空を見上げながら、眞人の旅路と自分の人生を重ねてみる。

この映画の“本当の鑑賞”は、きっとその後に始まります。

🔥注目レビューPick

「意味はわからない。でも心は動いた」

“感じる映画”という体験

ロジックではなく、感情で読み解く作品。

観終わったあと、自分に何かが残っているのが不思議。

「青サギが語るのは“大人の嘘”かもしれない」

曖昧さを抱きしめる勇気

不気味で道化のような存在なのに、なぜか惹かれる。

子どもと大人の狭間に立つ者の象徴かもしれない。

「音楽に導かれて、自分の記憶と向き合う」

久石譲の“静かな衝撃”

ピアノの余韻が胸を撫でるように響く。

映画というより、記憶の断片を旅している感覚だった。

「これは、宮﨑駿からの手紙だった」

“生きること”へのメッセージ

すべてのシーンが、宮﨑監督自身の問いかけのよう。

誰にでもある“喪失”と“希望”を描いていた。

「難解だけど、嫌いになれない」

好き嫌いを超える感情

わからないままでも、心に残ってしまう。

こういう作品こそ、長く付き合える気がする。

「“死”と“生”が手をつなぐような世界」

異世界に漂う“死者の声”

恐ろしいはずの場所が、どこか優しい。

この映画には、死後の世界へのある種の“希望”すら感じた。

「時間が経つほど、効いてくる映画」

“あとから来る”名作

観た直後は言葉にできなかったのに、数日後ふと考えてしまう。

まさに“問い”として残る作品だった。

ラストシーン考察|『君たちはどう生きるか』が描いた“死”と“継承”の物語

🌗 境界を越えた旅の終わり──“帰還”の意味

異世界から戻ってきた眞人が立つのは、現実と幻想のはざま。

この“帰ってくる”という選択は、夢の続きではなく“生きる場所”の確認。

成長とは、新たな世界に行くことではなく、元いた場所の意味を変えることだった。

🗼 塔=記憶と世界の“編集装置”

謎の塔は、記憶・時間・存在が折り重なるメタ構造の世界。

世界を編み直す“継承者”としての使命を拒み、眞人は生きる側に戻る。

創造よりも、“現実と向き合うこと”の重みが問われた瞬間。

🕊️ 母を喪い、母を超える

眞人の旅は、母の死という喪失の受容の物語でもある。

異世界で出会う“母的存在”は、彼の中にある未完の感情の投影。

最後に手放すことで、母に依存しない“自立”が始まる。

🐦 青サギ=混沌の案内人

嘘をつき、惑わせる存在でありながら、青サギは眞人を導く。

彼は答えではなく“問い”を与える存在。

“正しさ”よりも考え続けることの尊さを象徴している。

📖 タイトルは誰に向けられた言葉か

本作のタイトルは、眞人への問いであると同時に、観客一人ひとりへの問い。

「君たちはどう生きるか?」という言葉に“答え”は存在しない。

それを考え続けることこそが、生きるという営みそのもの。

👣 歩き出す眞人=“問い続ける者”のはじまり

映画のラスト、眞人は静かに歩き出す。

それは世界を変える者ではなく、世界と共に生きる者としての一歩。

誰かの真似でもなく、誰かに委ねるのでもない──

自分の足で、“どう生きるか”を探し続ける決意の姿である。

📝 管理人の考察まとめ

『君たちはどう生きるか』は、物語の答えを語らないことで、

私たちに“考える責任”を委ねた作品です。

現実に戻ったあとも続く“問い”をどう扱うか──

その先にある小さな選択と歩みこそが、本作の真のラストかもしれません。

まとめ・おすすめ度

『君たちはどう生きるか』は、

“生と死のはざま”を旅する少年が見つける、問いの物語です。

説明ではなく感覚、正解ではなく余白を残す構成が、観る者自身に問いを委ねる。

現実に戻ったあとも続いていく“思索の旅”を、本作は優しく背中から押してくれます。

補足情報:本作は事前プロモーションなし、声優陣も公開当日まで非公表という異例の公開形式。

音楽は久石譲、主題歌はなし。

宮﨑駿監督の“最後の長編”とも言われ、ジブリの集大成としての美術・演出が随所に光ります。

- おすすめ度:★★★★★(5 / 5)

- こんな人におすすめ:

- 哲学的・抽象的なテーマを感覚で受け取りたい人

- ジブリらしい背景美術・色彩表現に浸りたい人

- “わからないまま観る”ことを楽しめる人

- 成長や別れを描く静かなファンタジーが好きな人

- 観賞後も問いを持ち帰りたい人

「どう生きるかに“正解”はない。」

けれど、考え続けること自体が“生きる”ということ。

『君たちはどう生きるか』は、あなたの中にその問いをそっと置いてくれる作品です。

コメント